ほっとけやん 第223話

わかやま新報2025年10月2日掲載

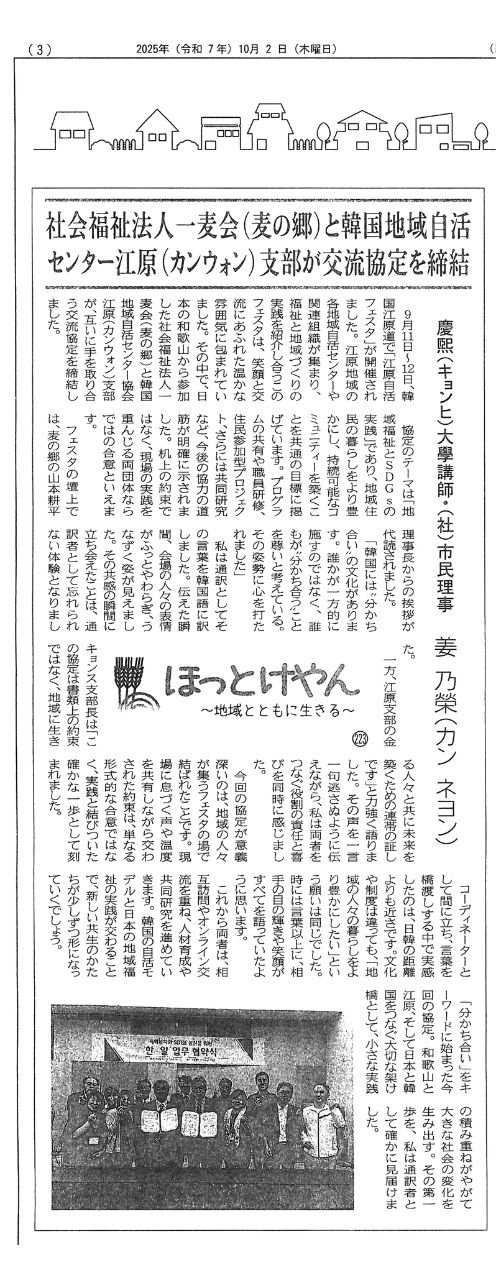

社会福祉法人一麦会(麦の郷)と韓国地域自活センター江原(カンウォン)支部が交流協定を締結

慶煕(キョンヒ)大學講師・(社)市民理事 姜乃榮(カンネヨン)

9月11日~12日、韓国江原道で「江原自活フェスタ」が開催されました。江原地域の各地域自活センターや関連組織が集まり、福祉と地域づくりの実践を紹介し合うこのフェスタは、笑顔と交流にあふれた温かな雰囲気に包まれていました。その中で、日本の和歌山から参加した社会福祉法人一麦会(麦の郷)と韓国地域自活センター協会江原(カンウォン)支部が、互いに手を取り合う交流協定を締結しました。

協定のテーマは「地域福祉とSDGsの実践」であり、地域住民の暮らしをより豊かにし、持続可能なコミュニティーを築くことを共通の目標に掲げています。プログラムの共有や職員研修、住民参加型プロジェクト、さらには共同研究など、今後の協力の道筋が明確に示されました。机上の約束ではなく、現場の実践を重んじる両団体ならではの合意といえます。

フェスタの壇上では、麦の郷の山本耕平理事長からの挨拶が代読されました。

「韓国には、“分かち合い”の文化があります。誰かが一方的に施すのではなく、誰もが“分かち合う”ことを尊いと考えている。その姿勢に心を打たれました」

私は通訳としてその言葉を韓国語に訳しました。伝えた瞬間、会場の人々の表情がふっとやわらぎ、うなずく姿が見えました。その共感の瞬間に立ち会えたことは、通訳者として忘れられない体験となりました。

一方、江原支部の金キョンス支部長は「この協定は書類上の約束ではなく、地域に生きる人々と共に未来を築くための連帯の証しです」と力強く語りました。その声を一言一句逃さぬように伝えながら、私は両者をつなぐ役割の責任と喜びを同時に感じました。

今回の協定が意義深いのは、地域の人々が集うフェスタの場で結ばれたことです。現場に息づく声や温度を共有しながら交わされた約束は、単なる形式的な合意ではなく、実践と結びついた確かな一歩として刻まれました。

コーディネーターとして間に立ち、言葉を橋渡しする中で実感したのは、日韓の距離よりも近さです。文化や制度は違っても、「地域の人々の暮らしをより豊かにしたい」という願いは同じでした。時には言葉以上に、相手の目の輝きや笑顔がすべてを語っていたように思います。

これから両者は、相互訪問やオンライン交流を重ね、人材育成や共同研究を進めていきます。韓国の自活モデルと日本の地域福祉の実践が交わることで、新しい共生のかたちが少しずつ形になっていくでしょう。

「分かち合い」をキーワードに始まった今回の協定。和歌山と江原、そして日本と韓国をつなぐ大切な架け橋として、小さな実践の積み重ねがやがて大きな社会の変化を生み出す。その第一歩を、私は通訳者として確かに見届けました。